色彩調和論

色彩調和*しきさいちょうわとは、2色以上の色を組み合わせて色彩のバランスや美しさなどを作り上げていくこと。また、その配色が見る人に好感を与えたときに、それらの色は調和しているといえること。

色彩調和については、イングランドの物理学者 アイザック・ニュートン*Isaac Newtonにより「スペクトル」が発見されて以降、色彩が科学的にとらえられるようになり、様々な学者たちによる論議が繰り返されてきた。

色彩調和論

シュブルール

色彩の同時対比の法則とこの法則に基づく配色について

ゲーテ

色彩論

ルード

現代色彩学

オストワルト

色彩の調和

ムーン&スペンサー

色彩調和論

イッテン

色彩の芸術

ジャッド

4つの色彩調和論

色彩の同時対比の法則とこの法則に基づく配色について

色彩論

現代色彩学

色彩の調和

色彩調和論

色彩の芸術

4つの色彩調和論

ジャッドの4つの色彩調和論

アメリカの物理学者 ジャッドが、先人たちの「色彩調和論」を 4つの要素にまとめた論文 「4つの色彩調和論」を1955年に発表した。

profile

ディーン・ブリュースター・ジャッド*Deane Brewster Judd

1900.11.15 – 1972.10.15

アメリカの物理学者

ディーン・ブリュースター・ジャッド*Deane Brewster Judd

1900.11.15 – 1972.10.15

アメリカの物理学者

秩序の原理

色相環上で幾何学的な位置にある色どうしは調和する。(オストワルトやイッテンなどの理論に基づく原理)

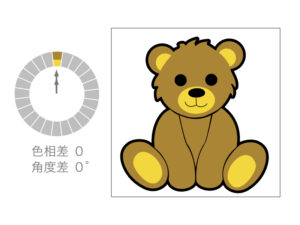

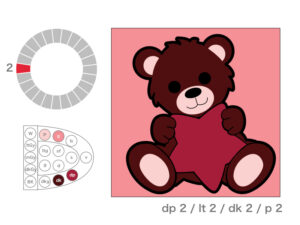

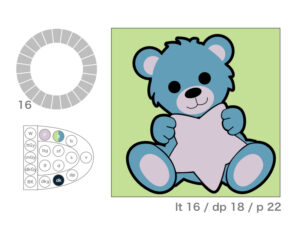

同一色相

同一色相*どういつしきそう

identity アイデンティティとは、同じ色相の色のみを用いて、明度や彩度のトーンを変えて色味にコントラストをつけるといい配色。

色相差がないので統一感があり、色相のイメージをダイレクトに伝えやすい配色。シンプルで上品な印象になるが、単調になりやすく静かでおとなしく無難な配色にもなるといえる。

同一色相*どういつしきそう

identity アイデンティティとは、同じ色相の色のみを用いて、明度や彩度のトーンを変えて色味にコントラストをつけるといい配色。

色相差がないので統一感があり、色相のイメージをダイレクトに伝えやすい配色。シンプルで上品な印象になるが、単調になりやすく静かでおとなしく無難な配色にもなるといえる。

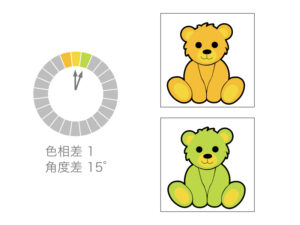

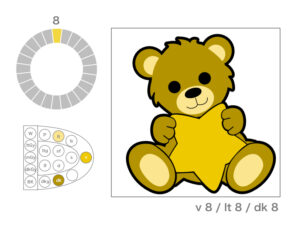

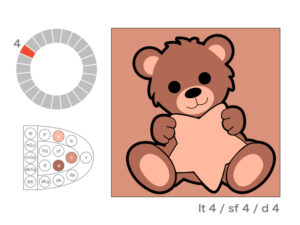

隣接色相

隣接色相*りんせつしきそう

adjacent アドジェイセントとは、色相環で隣り合った色を組み合わせた配色。

隣り合った色どうしなので統一感があり、柔らかい印象になるが、こちらも同一色相と同じく単調になりやすいので、トーンを変えて色味にコントラストを付けるといい。

隣接色相*りんせつしきそう

adjacent アドジェイセントとは、色相環で隣り合った色を組み合わせた配色。

隣り合った色どうしなので統一感があり、柔らかい印象になるが、こちらも同一色相と同じく単調になりやすいので、トーンを変えて色味にコントラストを付けるといい。

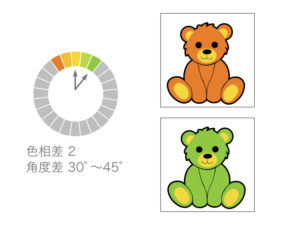

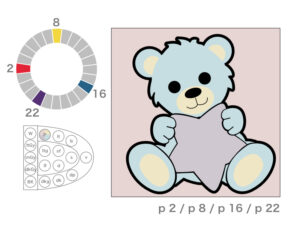

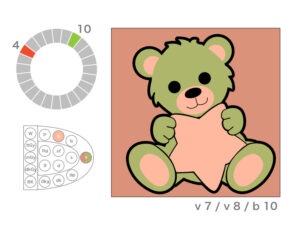

類似色相

類似色相*るいじしきそう

analogy アナロジーとは、色相環で両隣にある色、またはその近くの色味が似ている色を指し、色相に適度な共通性と変化が感じられる組み合わせなので、バランスのとりやすい自然な配色になる。

選択する色相の幅が狭いため、やや単調な印象に感じることがあるので、トーンを変えて色味にコントラストを付けると、メリハリの利いた印象になる。

類似色相*るいじしきそう

analogy アナロジーとは、色相環で両隣にある色、またはその近くの色味が似ている色を指し、色相に適度な共通性と変化が感じられる組み合わせなので、バランスのとりやすい自然な配色になる。

選択する色相の幅が狭いため、やや単調な印象に感じることがあるので、トーンを変えて色味にコントラストを付けると、メリハリの利いた印象になる。

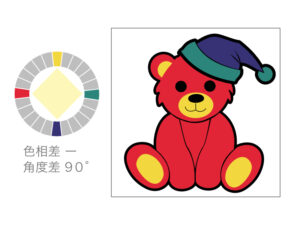

中差色相

中差色相*ちゅうさしきそう

intermediate インターメディエイトとは、色相環で90度の位置にある色を組み合わせた、日本や中国などアジアの伝統的な色遣いによくみられる配色。

調和の取りにくい組み合わせになりはっきりしない印象をもたれているが、トーンを近づけて、明度や彩度が似たものどうしを組み合わせると調和しやすくなる。

中差色相*ちゅうさしきそう

intermediate インターメディエイトとは、色相環で90度の位置にある色を組み合わせた、日本や中国などアジアの伝統的な色遣いによくみられる配色。

調和の取りにくい組み合わせになりはっきりしない印象をもたれているが、トーンを近づけて、明度や彩度が似たものどうしを組み合わせると調和しやすくなる。

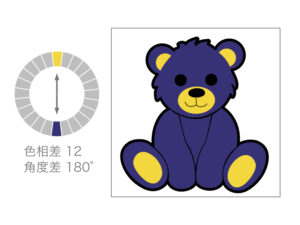

隣接補色

隣接補色*りんせつほしょく

complementary コンプレメンタリーとは、補色のとなりの位置にある色を組み合わせた配色。

補色と比較的近く、お互いの色の性質を強調する色の組み合わせになるので、ダイナミックな印象を与える。それぞれの色のトーンや面積比などを変え、バランスをとることで効果が発揮される。

隣接補色*りんせつほしょく

complementary コンプレメンタリーとは、補色のとなりの位置にある色を組み合わせた配色。

補色と比較的近く、お互いの色の性質を強調する色の組み合わせになるので、ダイナミックな印象を与える。それぞれの色のトーンや面積比などを変え、バランスをとることで効果が発揮される。

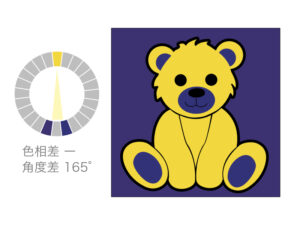

対照色相

対照色相*たいしょうしきそう

opornent オポネントとは、色相環上で大きく離れた位置にある色を組み合わせた配色。

補色などと同じく色味の違いが大きいので、彩度が高い色どうしの組み合わせだと強烈な印象を与えるので、トーンで差をつけて調和しやすくなる。

対照色相*たいしょうしきそう

opornent オポネントとは、色相環上で大きく離れた位置にある色を組み合わせた配色。

補色などと同じく色味の違いが大きいので、彩度が高い色どうしの組み合わせだと強烈な印象を与えるので、トーンで差をつけて調和しやすくなる。

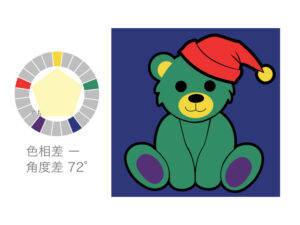

スプリット・コンプリメンタリー

スプリット・コンプリメンタリー*split complementary

分離補色 ぶんりほしょくとは、色相環上で二等辺三角形を描く位置にあの組み合わせで、補色の両となりの色に位置にある2色とを組み合わせた 3色配色。

スプリットは「分離させる・仲間割れさせる」などを意味し、補色がつくり出す強い印象に対して、補色の類似の2色になるので、補色よりはやや柔らかい印象になる。また、補色の1色の面積を小さくすると全体を引き締める効果があり、3色の面積比を均等にすると派手な印象になる。

スプリット・コンプリメンタリー*split complementary

分離補色 ぶんりほしょくとは、色相環上で二等辺三角形を描く位置にあの組み合わせで、補色の両となりの色に位置にある2色とを組み合わせた 3色配色。

スプリットは「分離させる・仲間割れさせる」などを意味し、補色がつくり出す強い印象に対して、補色の類似の2色になるので、補色よりはやや柔らかい印象になる。また、補色の1色の面積を小さくすると全体を引き締める効果があり、3色の面積比を均等にすると派手な印象になる。

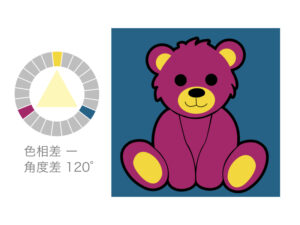

トライアド

トライアド*triadとは、色相環上で正三角形を描いたそれぞれの頂点に位置する色の組み合わせの 3色配色。

「トライアド」とは音楽の三和音から由来しており、変化がありながらバランスのとれた配色で、トライアドで選んだ色は、3色とも対照色配色になる。

トライアド*triadとは、色相環上で正三角形を描いたそれぞれの頂点に位置する色の組み合わせの 3色配色。

「トライアド」とは音楽の三和音から由来しており、変化がありながらバランスのとれた配色で、トライアドで選んだ色は、3色とも対照色配色になる。

テトラード

テトラード*tetradとは、色相環上で正方形を描いたそれぞれの頂点に位置する色の組み合わせの 4色配色。

2組の補色の組み合わせで、異なる色相が豊富に含まれているため、にぎやかで表情豊かな配色になる。

テトラード*tetradとは、色相環上で正方形を描いたそれぞれの頂点に位置する色の組み合わせの 4色配色。

2組の補色の組み合わせで、異なる色相が豊富に含まれているため、にぎやかで表情豊かな配色になる。

ペンタード

ペンタード*pentadとは、色相環上で正五角形を描いたそれぞれの頂点に位置する色の組み合わせの 5色配色。または、トライアドの 3色に白と黒を組み合わせた 5色配色。

色数が多いのでカラフルでにぎやかな印象を与える。

ペンタード*pentadとは、色相環上で正五角形を描いたそれぞれの頂点に位置する色の組み合わせの 5色配色。または、トライアドの 3色に白と黒を組み合わせた 5色配色。

色数が多いのでカラフルでにぎやかな印象を与える。

ヘクサード

ヘクサード*hexadとは、色相環上で六角形を描いたそれぞれの頂点に位置する色の組み合わせの 6色配色。または、テトラードの 4色に白と黒を組み合わせた 6色配色。

色相環を6等分した色の組み合わせの6色配色。

ペンタードより 1色増えた配色になるので、さらにカラフルでにぎやかな印象を与える。

ヘクサード*hexadとは、色相環上で六角形を描いたそれぞれの頂点に位置する色の組み合わせの 6色配色。または、テトラードの 4色に白と黒を組み合わせた 6色配色。

色相環を6等分した色の組み合わせの6色配色。

ペンタードより 1色増えた配色になるので、さらにカラフルでにぎやかな印象を与える。

ダイアード

ダイアード*dyadとは、色相環上で正反対の位置にある色を組み合わせた 2色配色。

補色は色相差がもっとも大きいので、コントラストが高くなりメリハリが出やすいため、お互いの色を引き立て合う相乗効果がある。しかし、使い方によっては、それぞれの色が浮いて見えてしまうので注意が必要。

ダイアード*dyadとは、色相環上で正反対の位置にある色を組み合わせた 2色配色。

補色は色相差がもっとも大きいので、コントラストが高くなりメリハリが出やすいため、お互いの色を引き立て合う相乗効果がある。しかし、使い方によっては、それぞれの色が浮いて見えてしまうので注意が必要。

なじみの原理

自界でみられる色の変化など、見慣れているのでなじみやすく調和する。(ルードやベゾルド、ブリュッケなどの理論に基づく原理)

memo

・ナチュラルハーモニー*natural harmony

・コンプレックスハーモニー*complex harmony

・ナチュラルハーモニー*natural harmony

・コンプレックスハーモニー*complex harmony

ルードのすすめ【色彩調和論】

様々な学者たちによる論議が繰り返されてきた色彩調和について、多くの印象派画家にも影響を与えたといわれる、ルードの「現代色彩学」についてまとめたものです。

類似性の原理

色相やトーンに共通性のある色は調和するという考え方のこと。

色相に類似性のある配色

ドミナント・カラー

ドミナント・カラー*dominant colorとは、「ドミナント」は「支配的な」を意味し、同じ色相や隣接した色相で全体をまとめ(色相を支配して)、トーンで変化をつけた多色配色。

色相のイメージを強調する配色で、明度差や彩度差が小さいほど色相のイメージが強調される。また、似たような色相が並んでいるため、デザインの内容によってはおもしろみに欠け、単調に見えてしまう場合もある。

ドミナント・カラー*dominant colorとは、「ドミナント」は「支配的な」を意味し、同じ色相や隣接した色相で全体をまとめ(色相を支配して)、トーンで変化をつけた多色配色。

色相のイメージを強調する配色で、明度差や彩度差が小さいほど色相のイメージが強調される。また、似たような色相が並んでいるため、デザインの内容によってはおもしろみに欠け、単調に見えてしまう場合もある。

トーン・オン・トーン

トーン・オン・トーン*tone on toneとは、「トーンを重ねる」を意味し、同じ色相や隣接した色相で全体をまとめ、明度差を大きくした多色配色。

色相のイメージが強調され統一感がありながら、明度差で変化をつけらえるのでバランスがとりやすく穏やかな印象になる。また、明度差を活かして立体的な効果を演出できる。

トーン・オン・トーン*tone on toneとは、「トーンを重ねる」を意味し、同じ色相や隣接した色相で全体をまとめ、明度差を大きくした多色配色。

色相のイメージが強調され統一感がありながら、明度差で変化をつけらえるのでバランスがとりやすく穏やかな印象になる。また、明度差を活かして立体的な効果を演出できる。

トーンに類似性のある配色

ドミナント・トーン

ドミナント・トーン*dominant toneとは、同じトーンや隣接したトーンで全体をまとめ*トーンを支配して、色相で変化をつけた多色配色。

トーンのイメージを強調する配色で、統一感がありながらもにぎやかな印象になる。

ドミナント・トーン*dominant toneとは、同じトーンや隣接したトーンで全体をまとめ*トーンを支配して、色相で変化をつけた多色配色。

トーンのイメージを強調する配色で、統一感がありながらもにぎやかな印象になる。

トーン・イン・トーン

トーン・イン・トーン*tone in toneとは、「トーンの中で」を意味し、同じトーンや隣接したトーンで全体をまとめ、明度差を小さくした多色配色。

トーンのイメージが強調され統一感がありながら、明度差や彩度差に違いがないので、色相が増えても違和感がなくまとめることができる。また、明度差を活かして立体的な効果を演出できる。

ドミナントトーンと似ているので、違いがわかりづらい配色なのだが、トーンイントーンの方が「明度差が小さい」配色である。

トーン・イン・トーン*tone in toneとは、「トーンの中で」を意味し、同じトーンや隣接したトーンで全体をまとめ、明度差を小さくした多色配色。

トーンのイメージが強調され統一感がありながら、明度差や彩度差に違いがないので、色相が増えても違和感がなくまとめることができる。また、明度差を活かして立体的な効果を演出できる。

ドミナントトーンと似ているので、違いがわかりづらい配色なのだが、トーンイントーンの方が「明度差が小さい」配色である。

トーナル トーナル

トーナル*tonalとは、中明度で中彩度の中間色である「ダル・ソフト・ライトグレイッシュ・グレイッシュ」の4つのトーンを組み合わせた多色配色。

灰色を含んだ濁色なので、控えめで落ち着きのある印象を与え、トーンのイメージが強調される配色。

トーナル*tonalとは、中明度で中彩度の中間色である「ダル・ソフト・ライトグレイッシュ・グレイッシュ」の4つのトーンを組み合わせた多色配色。

灰色を含んだ濁色なので、控えめで落ち着きのある印象を与え、トーンのイメージが強調される配色。

色相・トーンに類似性のある配色

カマイユ カマイユ

カマイユ*comaieuとは、フランス語で「単色画」を意味し、同じ色相や隣接した色相で、同じトーンや隣接したトーンに変化をつけた配色。

単色で変化が出ない程度の濃淡をつける配色なので、統一感がありソフトな印象や微妙なニュアンスが表現できる。

カマイユ*comaieuとは、フランス語で「単色画」を意味し、同じ色相や隣接した色相で、同じトーンや隣接したトーンに変化をつけた配色。

単色で変化が出ない程度の濃淡をつける配色なので、統一感がありソフトな印象や微妙なニュアンスが表現できる。

フォカマイユ

フォカマイユ*faux comaieuとは、フランス語で「フォ」は「偽りの」を意味し、類似色相で同じトーンや隣接したトーンに変化をつけた配色。

色相、明度、彩度に少し差があるため「カマイユ」よりも、色相やトーンにやや変化をつけたはっきりした印象になる。

フォカマイユ*faux comaieuとは、フランス語で「フォ」は「偽りの」を意味し、類似色相で同じトーンや隣接したトーンに変化をつけた配色。

色相、明度、彩度に少し差があるため「カマイユ」よりも、色相やトーンにやや変化をつけたはっきりした印象になる。

明瞭性の原理

配色する色の関係が曖昧でなければ調和する。つまり、はっきり区切りのあるコントラストの差が激しい色どうしは調和すると考えられている原理。(ムーン&スペンサー夫妻の理論に基づく原理)

memo

・ビコロール picolore

・トリコロール tricolore

・ビコロール picolore

・トリコロール tricolore