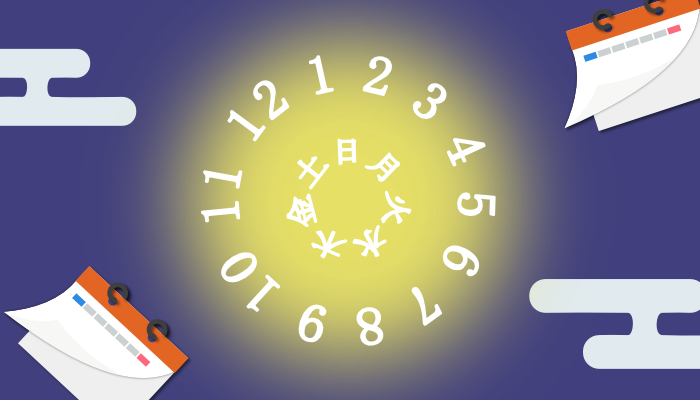

六曜

六曜*ろくよう、りくようとは、もともと中国で「時間」を区切ものとして使われていたもので、鎌倉時代末期ごろに日本に伝わったとされ、当初は、現在使われている「月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜」の七曜のようなものだったと言われている。

その後、江戸時代の終わり頃から、現在のように日の吉凶を占うものへと変化したが、その根拠は不明。

六曜のしくみ

「先勝 → 友引 → 先負 → 仏滅 → 大安 → 赤口」の順番で毎日繰り返し、旧暦の月が変わるときに、その連続性を一度断ち、また新しい月の1日から、所定の決められた星から再びスタートする。

旧暦の1月1日・7月1日

先勝 → 友引 → 先負 → 仏滅 → 大安 → 赤口 → 先勝 →

旧暦の2月1日・8月1日

友引 → 先負 → 仏滅 → 大安 → 赤口 → 先勝 → 友引 →

友引 → 先負 → 仏滅 → 大安 → 赤口 → 先勝 → 友引 →

旧暦の3月1日・9月1日

先負 → 仏滅 → 大安 → 赤口 → 先勝 → 友引 → 先負 →

旧暦の4月1日・10月1日

仏滅 → 大安 → 赤口 → 先勝 → 友引 → 先負 → 仏滅 →

旧暦の5月1日・11月1日

大安 → 赤口 → 先勝 → 友引 → 先負 → 仏滅 → 大安 →

旧暦の6月1日・12月1日

赤口 → 先勝 → 友引 → 先負 → 仏滅 → 大安 → 赤口 →

先勝

先勝*せんしょう、さきがち、せんかちとは、何事も早くことを済ませてしまうことが良いとされる日のこと。

先んずればすなわち勝つ

急ぎの用事

引っ越し

訴訟

お参り

結納・入籍・結婚

など

告別式

友引

友引*ともびき、ゆういんとは、勝負の決着がつかず、良くも悪くもないとされる日のこと。

友引に葬儀を行うと、「亡くなった人が友を呼び寄せる」といった迷信があり、友引の日は葬祭関連業や火葬場が休業となっていることがある。

友を引き寄せる

引っ越し

納車・契約

結納・入籍・結婚

など

葬式・告別式

通夜・法事・お別れ会

お見舞い

先負

先負*せんぷ、せんふ、せんまけ、さきまけとは、何事も控えめに静かに過ごすのが良いとされる日のこと。

先んずればすなわち負ける

引っ越し

納車・契約

結納・入籍・結婚

お宮参り・合格祈願

葬式・法事

など

宝くじの購入

争い事・勝負事

仏滅

仏滅*ぶつめつとは、すべての物事に凶とされ、何事も控えたほうが良い一日とされる日のこと。

物が滅する

宝くじの購入

お参り

お守りを買う・返納する

葬式・告別式・法事

など

引っ越し

納車

開業・開店

大安

大安*たいあんとは、六曜の中で最も良い日とされ、すべてにおいて何をしても上手くいき成功するとされる日のこと。

ただし、建築の大凶日ある「三隣亡*さんりんぼう」や何事も成就しないとされる「不成就日*ふじょうじゅび」と重なる日は、三隣亡や不成就日の影響が優先されるため、大安であっても関係なく悪い日となるようだ。

大いに安し

財布を買う・使い始める

仕事始め

開店・開業

銀行口座開設

宝くじの購入

出資

納車

商談・契約・勝負事

結納・入籍・結婚

お宮参り

など

葬式

赤口

赤口*しゃっこう、じゃっこう、しゃっく、じゃっく、せきぐちとは、古くから魔物がいると考えられている「丑寅の刻*午前2時~4時」の時間帯に当てはめられていました。このことから、赤い口の鬼が災いをもたらす日とされています。

牛の刻*11~13時の2時間は鬼が休むため、この時間帯のみ吉です。何かを行うならこの時間が良いとされています。

すべてが消滅する

お宮参り

葬式・告別式・法事

など

お見舞い

引っ越し

開店・開業

納車

商談・契約・勝負事

入籍・結婚式