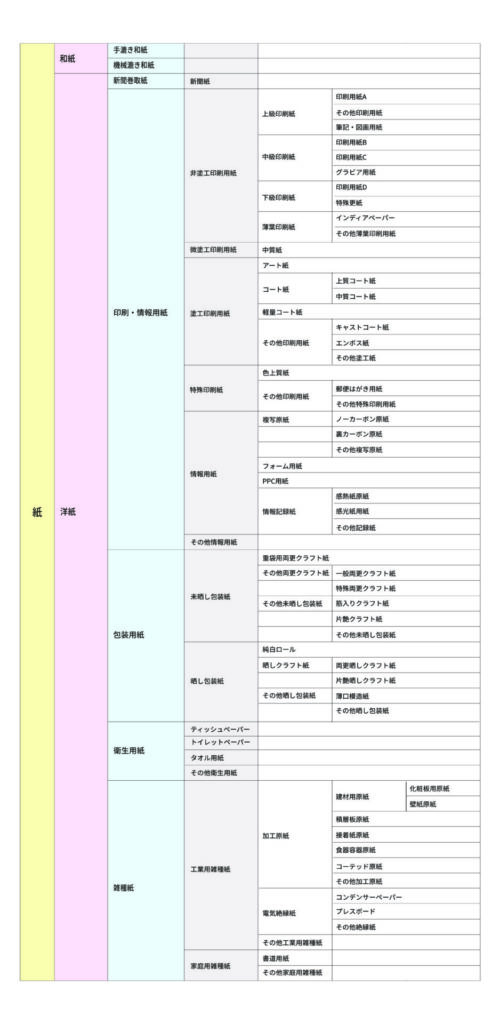

紙の種類

紙とは、植物繊維、その他の繊維を絡み合わせて、膠着*こうちゃく

/ しっかりくっついて離れにくくなることさせて、薄く平らに製造したもので、紙を大きく分類すると、「紙」と「板紙」の 2つに分けられる。さらに紙は、原料により「和紙」と「洋紙」の2つに分けることができる。

和紙

欧米から伝わった西洋紙*洋紙に対して「日本古来の製法」による手すきでつくられた紙のこと。7世紀初期*610年に中国の紙の製紙技術を、朝鮮の古代三国の一つである高句麗*こうくりの僧侶 曇徴*どんちょうにより日本に伝えられたといわれる。

その後、中国の技法「溜め漉き*ためずき」ではなく、日本は独自の製法を編み出した「流れ漉き*ながれすき」という漉き方で日本各地に広まった。和紙の主な原料は楮*こうぞ、三椏*みつまた、雁皮*がんぴで、それぞれ、靭皮*じんぴという部分が使われている。

長い繊維を十分に絡み合わせ「ネリ」と言われる植物性粘液を混入して、水の中で攪拌*かくはんし一枚一枚漉きあげ乾燥して作られるため、薄くて水に強い、しなやかで軽い、通気性に富んで手触りが良いといった、独特の風合いや保存性の高さが特徴である。

profile

曇徴 どんちょう

生没年不詳

古代朝鮮の高麗の僧

610年*推古天皇 18年に、高句麗の第 26代の王 嬰陽王*えいようおうが法定*ほうじょうとともに日本の朝廷に貢上し、来日した僧。

五経*ごけい

/ 儒教で基本経典とされる経書の総称に通じ、彩色*さいしき

/ 絵画、紙墨の製法、水力を利用した臼の製法などを日本に伝えたとされる。

曇徴 どんちょう

生没年不詳

古代朝鮮の高麗の僧

610年*推古天皇 18年に、高句麗の第 26代の王 嬰陽王*えいようおうが法定*ほうじょうとともに日本の朝廷に貢上し、来日した僧。

五経*ごけい

/ 儒教で基本経典とされる経書の総称に通じ、彩色*さいしき

/ 絵画、紙墨の製法、水力を利用した臼の製法などを日本に伝えたとされる。

洋紙

明治初年に西洋から伝わった機械抄き*きかいすきでつくられる紙の総称で、手すきの和紙と区別して呼んだことに由来する名称。しかし、現在では「和紙」と呼ばれていた紙も機械で漉くことがあるので、はっきりとした定義はないようだ。

和紙の主な原料は木材パルプ、綿、麻などが使われている。

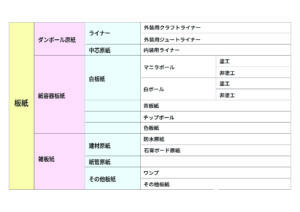

板紙

機械抄きの板のように厚くかたい紙の総称で、薄い紙が何枚か重なってできた積層紙*せきそうしでできている。