日本産業規格

1951年*昭和26年に制定された「工業標準化法」に基づいて、日本の産業製品に関する規格や測定法などを定めた日本独自の国家規格のこと。

鉱工業品の種類型式や形状、寸法、構造、品質、等級など細部にわたる事項について全国的に統一し、それにより品質改善、生産能率の増進をはかることを目的としている日本工業規格に認定した鉱工業製品には「JISマーク」がつけられる。

JIS*ジスとは、Japanese Industrial Standardsの略。

物体色の色名 JIS Z 8102:2001

日本では言葉による色表示を統一するため、JISにおいて「物体色の色名」が定義されている。

2001年に改正され、日本古来の色や外来のカタカナの色名といった 269色が「日本の色」として定められている。

基本色名

色を言葉で表示する際の基本となる「赤、黄、青」など「色のみ」で表した色の名前のこと。

JIS規格では、有彩色10種、無彩色3種の全13種の色が「基本色名」とされている。

赤 / Red(R)

黄赤 / Yellow Red(YR)/ Orange(O)

黄 / Yellow(Y)

黄緑 / Yellow Green(YG)

緑 / Green(G)

青緑 / Blue Green(BG)

青 / Blue(B)

青紫 / Purple Blue(PB) / Violet(V)

紫 / Purple(P)

赤紫 / Red Purple(RP)

白 / White(Wt)

灰 / Grey(Gy / UK)/ Gray(Gy / USA)

黒 / Black(Bk)

基本色彩語 ーその普遍性と進化ー

文化人類学者 ブレント・バーリンと言語学者 ポール・ケイが、世界の98の言語において328の色見本をどのように分類し、どのように命名しているかを調査し、1969年に出版されたもの。

言語によって基本色の数が異なること、基本色が対応する色の範囲が異なること、言語の進化によって次第に基本色が分化し増えてゆくことなどを見出し、これらを彼らは「基本色彩語*basic color team

/ BCT」と呼んだ。

彼らは色名は全ての言語において、以下の順序で進化するという法則があると報告している。

1. 白と黒は全ての言語にある。

2. 色名が 3つなら 赤 がある。

3. 色名が 4つなら 緑 または 黄 がある。

4. 色名が 5つなら 緑 と 黄 がある。

5. 色名が 6つなら 青 がある。

6. 色名が 7つなら 茶色 がある

7. 色名が 8つ以上なら、紫、桃色、橙、灰色か、それらのうちどれかを組み合わせた色がある。

もっとも少ない言語では「白と黒」の2色しかなく、多い言語では「白、黒、赤、緑、黄、青、茶色、紫、桃色、橙、灰色」の 11の基本的な色彩語のカテゴリーがあり、各言語はこれらの中からそれぞれ一定数を色彩語としている。

オーバートン・ブレント・バーリン*Overton Brent Berlin

1936 −

アメリカの文化人類学者

1964年にスタンフォード大学で博士号を修得

ポール・ケイ*Paul Kay

1934 −

アメリカの言語学者

カリフォルニア大学バークレー校名誉教授

1963年にハーバード大学で博士号を修得

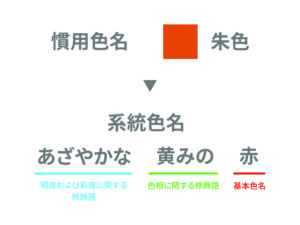

系統色名

明度および再度に関する修飾語

1. (ごく※1)あざやかな / vivid(vv)

2. 明るい / light(lt)

3. つよい / strong(st)

4. こい / deep(dp)

5. うすい / pale(p)

6. やわらかい / soft(sf)

7. くすんだ / dull(dl)

8. ごくうすい / very pale(vp)

9. 明るい灰みの / light greyish(lg / UK) / light grayish(lg / USA)

10. 灰みの / greyish(mg※2 / UK)/ grayish(mg / USA)

11. 暗い灰みの / dark greyish(dg / UK)/ dark grayish(dg / USA)

12. ごく暗い / very dark(vd)

※1 「ごく」の修飾語を省略してもよい。

※2 「mg」は medium grey の略である。

1. うすい / pale(pl)

2. 明るい / light(lt)

3. 中位の ※3 / medium(md)

4. 暗い / dark(dk)

※3 混同するおそれがない場合、「中位の」の修飾語を省略してもよい。

色相に関する修飾語

1. 赤みの / reddish(r)

適応する基本色名紫、黄、白、灰色、黒

2. 黄みの / yellow(y)

適応する基本色名赤、緑、白、灰色、黒

3. 緑みの / greenish(g)

適応する基本色名黄、青、白、灰色、黒

4. 青みの / bluish(b)

適応する基本色名緑、紫、白、灰色、黒

5. 紫みの / purplish(P)

適応する基本色名青、赤、白、灰色、黒

彩度の低い有彩色および色みを帯びた無彩色に用いる色相に関する修飾語

彩度が低い有彩色のうちで、「明るい灰みの」「(中位の)灰みの」「暗い灰みの」といった修飾語と重複する場合に用いる修飾語のこと。

1. 紫みを帯びた / purplish(P)

重複する修飾語紫みの、明るい灰みの、灰みの、暗い灰みの

2. 赤みを帯びた / reddish(r)

重複する修飾語赤みの、明るい灰みの、灰みの、暗い灰みの

3. 黄みを帯びた / yellow(y)

重複する修飾語黄みの、明るい灰みの、灰みの、暗い灰みの

4. 緑みを帯びた / greenish(g)

重複する修飾語緑みの、明るい灰みの、灰みの、暗い灰みの

5. 青みを帯びた / bluish(b)

重複する修飾語青みの、明るい灰みの、灰みの、暗い灰みの

pl – gYうすい緑みの黄

dp – pR暗い灰みの青みを帯びた紫

色みを帯びた無彩色で、「赤み」「黄み」の色相に関してさらに細分する必要がある場合にも用いてよい。

r・y – Wt赤みを帯びた黄みの白

y・r – mdGy黄みを帯びた赤みの灰色

yr – BK黄赤みの黒

固有色名

慣用色名

固有色名の中でも、特に日常的に使われ一般に広く知れ渡り、多くの人々によって親しまれている色名。

伝統色名

古来から使われ続けてきた伝統的な色名。慣用色名と重なることも多い。

流行色名

時代の風俗や技術を反映し、一時的に流行して生まれた色名。慣用色名と重なることも多い。

濃紅梅 こきこうばい

平安時代に「今・流行り」という意味で「今様色*いまよういろ」と呼ばれていた。

団十郎茶 だんじゅうろうちゃ

幕府による「奢侈禁止令*しゃしきんしれい」により、派手な衣服が制限されていた江戸時代に、庶民たちが鼠色や茶色に微妙な色調の変化をつけて奥ゆかしい色を楽しんでいたとされ、これらを「四十八茶百鼠*しじゅうはっちゃひゃくねずみ」といわれ江戸時代を彩っていたらしい。

菫色 すみれいろ

明治から大正時代に、欧文における菫色の訳語の「バイオレット」のハイカラな響きが若い女性の心を捉えて流行したようだ。

Horizon Green ホライゾングリーン

日本流行色協会*JAPAN FASHION COLOR ASSOCIATION

/ JAFCAが、2025年に流行る色「トレンドーカラー」として発表された、 自然災害や紛争など先の見通せない状況が続く中で、「自然の色と言えばグリーン。中でも青みを帯びたグリーンは深い森の樹木、豊かな海、美しい珊瑚など、壮大な自然を想起させる。

青みに、混沌とした時代を冷静に読むまなざしや、その先にある希望のイメージを重ね、青みを帯びたグリーン。

#007A88

9.9 BG 4.4 / 7.0

100.20.40.20

0.122.136

Hello!Blue ハロー!ブルー

日本流行色協会*JAPAN FASHION COLOR ASSOCIATION

/ JAFCAが、2024年に流行る色「トレンドーカラー」として発表された、 「時代の混沌や世の中の不平不満を浄化し、未来を明るく照らし前向きにしてくれる色。すっきりとした空気を運んできてくれるような、クリーンでさわやかな色」と表現した明るく優しい青色。

#4F8BC2

3.6 PB 5.5 / 8.6

59.28.0.23

79.139.194

Mocha Mousse モカ・ムース

PANTONE*パントン社が、2025年に流行る色「トレンドーカラー」として発表された、「洗練さと土のような上品さを備えた万能な色合いで、ミニマルなものからリッチものまで、あらゆるアプリケーションを引き立てる『強力な色彩の基礎』を作り出す温かみのあるブラウン。

#A47864

0.27.39.36

164.120.100

Peach Fuzz ピーチ・ファズ

PANTONE社が、2024年に流行る色「トレンドーカラー」として発表された、「昨今の社会情勢で以前よりも他者とのつながりを求める私たちに温もりや安らぎを感じさせる色」と表現した深く鮮やかなオレンジを帯びたピンク色。

#FDBD9A

0.36.38.0

253.189.154

明暗顕漠

明暗顕漠*めいあんけんばくとは、日本の色彩感覚のはじまりとされる 4色の色のこと。

まだ色の表現がなかった時代の日本人が、光の感覚で色彩を表現していた。

明 = 赤

夜が明けて空が赤く色づいていく状態。

暗 = 黒

太陽が沈んで暗くなった状態。

顕 = 白

夜が明けて辺りがはっきりと見える状態。

漠 = 青

太陽が沈みはじめて辺りが薄暗くなり、風景が漠然とぼやけて曖昧に見える状態。